Les ministres se suivent, la souffrance augmente…

L’enseignement est un métier difficile, « impossible », disait même Freud à son époque. Tout métier de relation à autrui est synonyme d’imprévisibilité, d’inattendu et donc générateur de frustration et de souffrance. Mais ce que Freud n’imaginait certainement pas, c’est que la souffrance au travail des enseignants est, aujourd’hui, davantage liée à l’environnement de travail lui-même. Une simple discussion dans une salle des des profs permet de comprendre l’étendue du désarroi enseignant. Nous sommes brinquebalés par des politiques publiques oscillantes, qui demandent sans cesse de nouvelles pratiques pour lesquelles nous ne sommes par formés…faute de moyens suffisants.

Et lorsque les enseignants se mobilisent de façon majoritaire, comme le 19 mai 2015, pour signifier leur désaccord avec la réforme du collège, la ministre Vallaud-Belkacem n’avait pas hésité à accélérer l’agenda de sa réforme refusant toute négociation et procédant ainsi à un véritable 49.3 de l’Éducation Nationale.

L’État, notre employeur, a pu sembler commencer à s’apercevoir des conséquences désastreuses de ses politiques sur la santé des personnels : en témoigne la signature, en 2013, d’un protocole sur les risques psychosociaux dans la Fonction Publique.

Il s’agit des maladies, comme la dépression, qui apparaissent quand le travail rend malade. Mais, la notion de souffrance au travail est encore largement rejetée par les responsables du ministère de l’Éducation nationale.

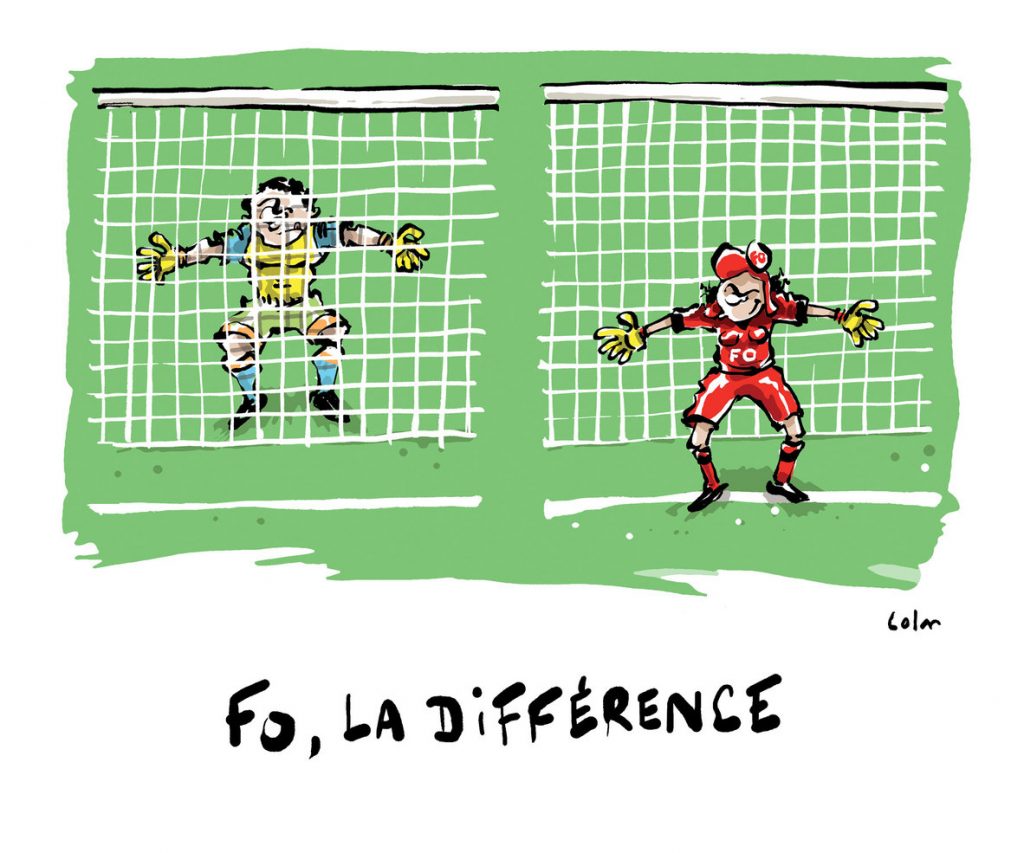

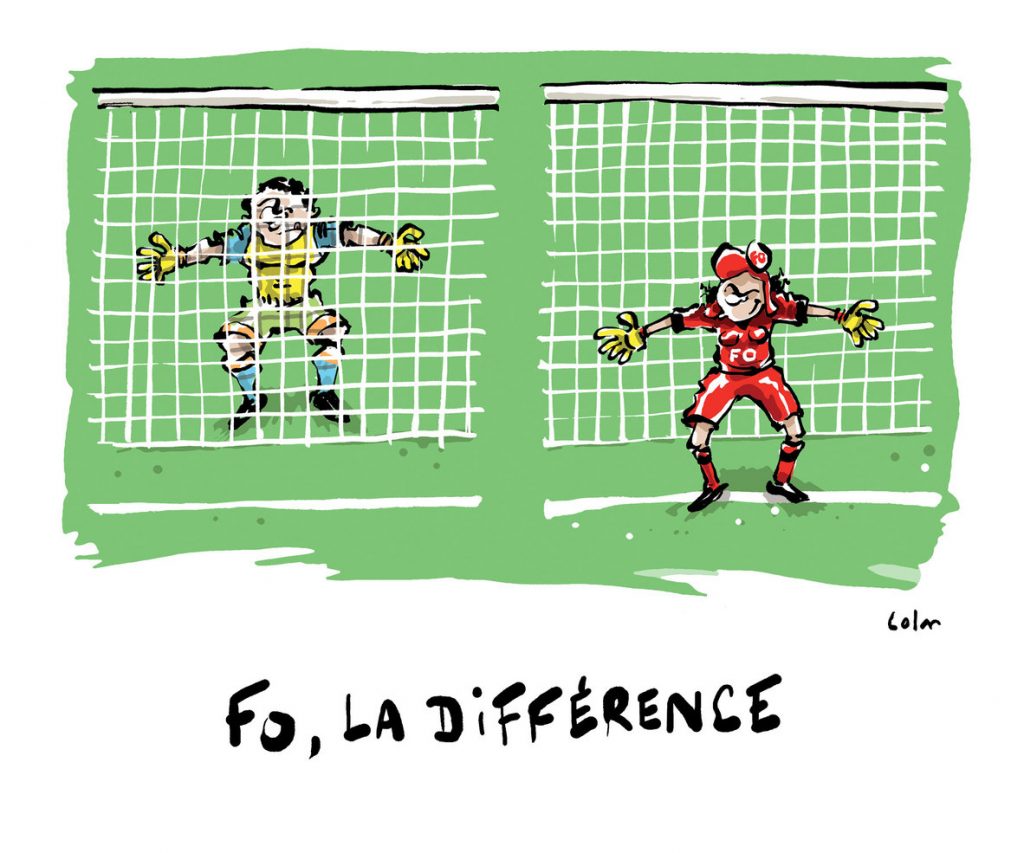

D’ailleurs Force Ouvrière se félicite de sa non-signature d’un tel protocole qui entendait associer les organisations syndicales au traitement des risques engendrés par les réformes. En effet, la meilleure manière de lutter contre la souffrance au travail en général et les risques psychosociaux en particulier est de ne pas les provoquer. Dès lors, Force Ouvrière ne saurait s’associer à des mesures palliatives visant à aider les personnels à mieux supporter les conditions de travail qui leur sont imposées.

“Le plus sûr moyen de prévenir les séditions est d’en supprimer l’objet.” disait Francis Bacon. Il en va de même pour la souffrance au travail. Or, les gouvernements et les politiques successifs n’ont de cesse d’atomiser le corps social : les enseignants, et les travailleurs en général, doivent affronter leur condition de salarié de façon de plus en plus solitaire. L’étendue de la souffrance au travail est à mettre en rapport avec l’individualisation grandissante de notre statut.

Télétravail…gratuit, payant, déréglementé ?

Le télétravail et autres formations à distance (ex : Magistère) sont à la mode et induisent des risques pyschosociaux.

Heureusement notre employeur veille au grain puisqu’il refuse tout simplement d’appliquer…ses propres lois. En effet, l’article 6 du décret de la Fonction publique n°2016-151 du 12 février 2016 prévoit que « l’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci. »

Or, l’administration refuse d’appliquer cet article :

« Nous n’avons pas les moyens de prendre en charge ces coûts » explique le représentant du ministre.

« Si les agents s’estiment lésés qu’ils fassent appel au juge. S’ils gagnent, les employeurs seront fondés à refuser le télétravail. »

Force Ouvrière s’oppose fortement à ce chantage et aussi au fait que l’on demande aux agents de payer pour travailler.

Nos revendications sont claires : volontariat et réversibilité face au télétravail et à la formation à distance, respect de la vie privée, principes de prise en charge de l’ensemble des coûts intégrant matériel, communication, entretien, renouvellement …

Un environnement de travail qui se dégrade

Récemment, Françoise Lantheaume (Professeur des universités à Lyon II) a parfaitement résumé la détérioration de notre environnement de travail et ses conséquences :

« Toute la profession est prise en étau dans un double discours contradictoire. D’un côté, une exigence de performances, des résultats qu’on évalue sans cesse. D’un autre côté, un souhait de bienveillance, d’être à l’écoute de chacun, de s’adapter aux élèves et à leur rythme pour éviter tout échec scolaire. Ce ne sont évidemment pas les mêmes gestes professionnels pour chacune des deux stratégies. Les enseignants sont donc, de manière individuelle, obligés en permanence d’arbitrer. C’est de cette solitude que peut naître notamment la souffrance. Avant, les enseignants voyaient les élèves en classe, où on leur demandait d’exercer leur matière et de livrer un apprentissage. Or, depuis trente ans, il y a une intensification du travail, qui s’accompagne d’une diversification importante des tâches. »

Le dernier exemple en date est l’actuelle « contre réforme » du Lycée (appelée « Plan étudiant » par la communication gouvernementale) qui prévoit, rappelons-le, que les professeurs principaux , ainsi que l’ensemble des professeurs de Terminale, devront donner un avis sur chacun des 10 voeux de la fiche avenir des 30 à 38 élèves de chacune de leur classe.

Sur quel temps ? Avec quelle rémunération ? Notre employeur n’a point jugé bon de poser ces questions.

Et tout cela s’opère alors que le ministre poursuit la politique de fermeture des CIO et fusionne les COP et les psychologues de l’Éducation nationale.

A cela s’ajoute la volonté gouvernementale de transposer la logique de la loi Travail dans la Fonction publique. Quand des droits et des obligations sont décidés au niveau de l’entreprise, là où le rapport de force est le moins favorable aux salariés, c’est plus de flexibilité et plus de précarité pour tous.

C’est la même logique d’inversion de la hiérarchie des normes qui est appliquée à l’Éducation nationale avec l’autonomie renforcée des établissements. Il s’agissait et il s’agit toujours d’un motif pour s’opposer à la réforme du collège.

Harcèlement moral

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public » (article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).

Un agent victime de harcèlement moral doit informer son supérieur hiérarchique des comportements dont il estime être victime afin d’obtenir qu’il y soit mis fin. Il saisit l’échelon juridique supérieur si le harceleur présumé est son supérieur hiérarchique direct.

Il rédige un rapport complet comportant les preuves, les témoignages, les avis médicaux et toutes pièces justificatives. C’est au supérieur hiérarchique qu’il appartient, si le harcèlement est prouvé, d’engager les poursuites disciplinaires, et qu’il revient de faire le nécessaire pour faire cesser les actes de harcèlement et permettre à l’agent victime de poursuivre son travail dans des conditions normales.

Dans tous les cas, l’aide et les conseils du syndicat sont indispensables pour toutes ces démarches.

Ne restez pas isolé, contactez-nous !

– Obliger l’institution à prendre en compte les problèmes et à y apporter une réponse en remplissant le Registre Santé et Sécurité du Travail (RSST). Ce registre est obligatoirement présent dans votre établissement. Chaque fiche renseignée doit être transmise sous couvert de l’autorité hiérarchique au CHS-CT afin qu’une réponse soit apportée.

– Obliger l’institution à prendre en compte les problèmes et à y apporter une réponse en remplissant le Registre Santé et Sécurité du Travail (RSST). Ce registre est obligatoirement présent dans votre établissement. Chaque fiche renseignée doit être transmise sous couvert de l’autorité hiérarchique au CHS-CT afin qu’une réponse soit apportée.